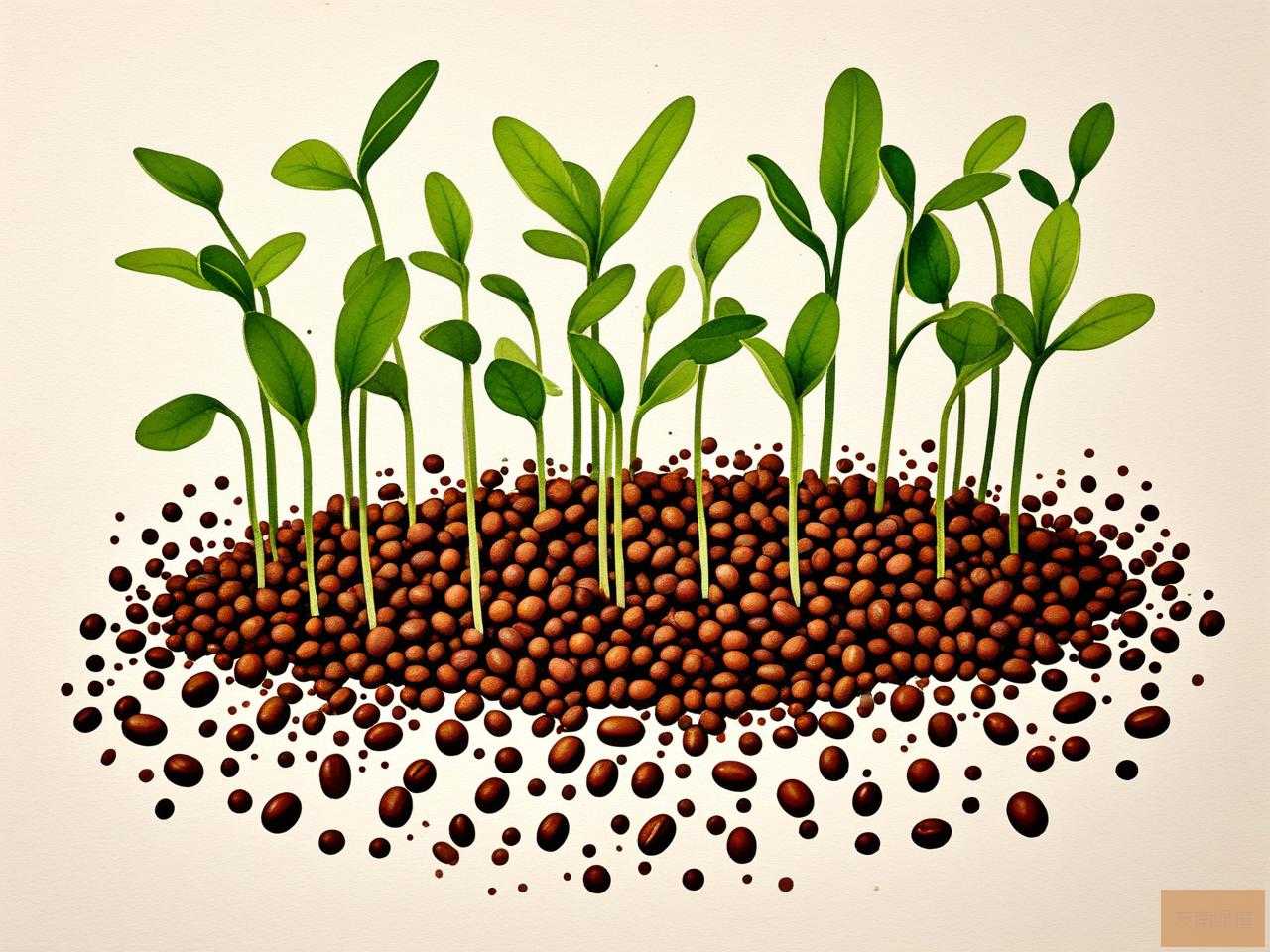

2025年种子的萌发的过程

种子的萌发过程是植物生命周期的关键阶段,其基本生物学机制在 2025 年与传统认知一致,但可能受环境变化和技术发展的影响。以下是科学视角下的萌发过程解析:

一、传统萌发阶段(基础生物学)

- 吸胀阶段

种子通过渗透作用吸收水分,种皮软化,体积膨胀。此过程激活酶系统(如淀粉酶),分解胚乳或子叶中的营养物质。

- 代谢激活

水分吸收触发呼吸作用增强,细胞代谢恢复,能量供应增加,为细胞分裂和生长提供动力。

- 胚根突破

胚根首先突破种皮(需氧条件下),形成主根,建立水分和矿物质吸收系统。此时若土壤板结或积水,可能导致缺氧烂种。

- 胚芽发育

胚轴伸长,带动子叶出土(如豆类)或留土(如玉米),光合作用启动。子叶展开后,真叶逐渐形成。

二、2025 年技术与环境影响

- 基因编辑优化

CRISPR 技术可能改良种子休眠基因(如调控 ABA 激素),缩短萌发周期,适应极端气候。例如,耐旱品种的胚根穿透力增强。

- 智能农业监测

物联网传感器实时监测土壤温湿度和 EC 值,精准调控灌溉,避免水分胁迫。例如,福建地区可通过 AI 预测雨季,指导播种时机。

- 微生物协同技术

接种工程菌剂(如固氮菌 + 解磷菌)促进养分转化,增强幼苗抗逆性。厦门地区高温高湿环境下,生物防治可能减少霉菌感染。

三、地域适应性案例(以厦门为例)

- 热带作物处理

针对莲雾、香蕉等种子,可能采用变温处理(25℃/35℃交替)打破休眠,配合赤霉素浸种缩短萌发时间。

- 抗逆性提升

通过纳米涂层技术(如二氧化硅包裹)增强种子耐盐性,应对滨海地区土壤盐渍化问题。

四、研究新趋势

- 光周期调控:光敏色素基因研究可能实现人工调控萌发光需求,适应设施农业的 LED 补光环境。

- 太空农业应用:模拟微重力环境下的萌发机制研究,为星际种植提供理论支持。

注意事项:

2025 年全球气候变暖可能导致部分地区播种期提前,需注意积温计算。同时,土壤酸化加剧(如福建部分茶园),建议播种前调节 pH 至 5.5-6.5。

此回答综合了传统生物学理论与 2025 年技术展望,实际应用中需结合具体物种和环境条件调整管理措施。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年芍药花能晒太阳吗

上一篇:2025年槟榔是什么样子的