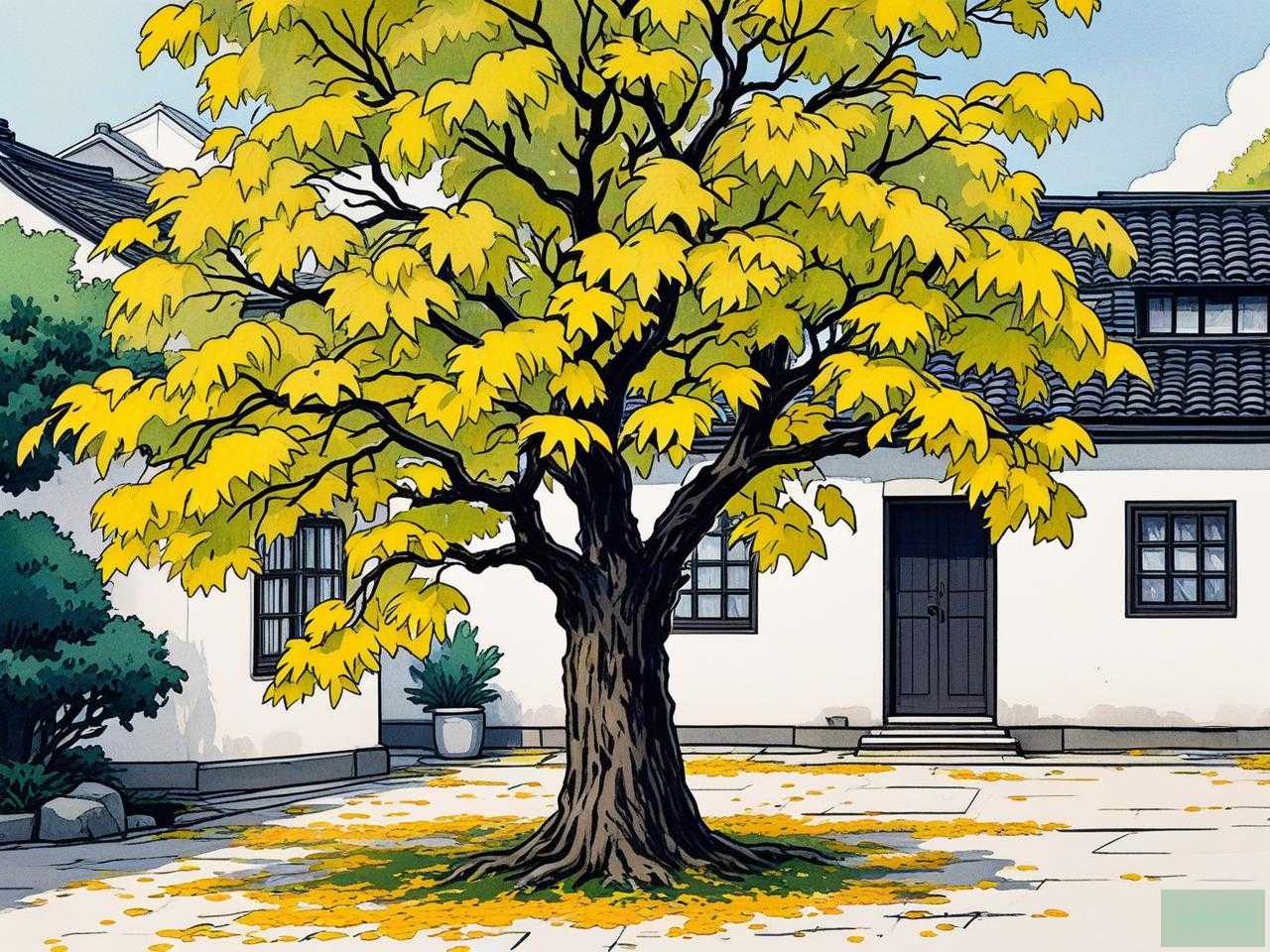

2025年丰子恺梧桐树赏析

丰子恺的《梧桐树》以四季轮回为脉络,通过对自然生命的细腻观察与哲学思考,构建了一个关于时间、存在与艺术的深邃寓言。2025 年的赏析视角不仅延续了对文本美学特质的传统解读,更结合当代语境,揭示其跨越时空的生命启示。

一、艺术手法的现代性重审

在 2025 年的学术讨论中,《梧桐树》的艺术手法被赋予新的阐释维度。其 "托物言志" 的传统笔法被解构为存在主义的隐喻:梧桐树从 "新桐初乳" 到 "绿叶成阴" 再到 "黄叶辞枝" 的过程,暗合海德格尔 "向死而生" 的哲学命题。作者以 "生叶技巧最为拙劣但态度最为坦白" 的笔触,将植物的自然生长转化为对人类存在状态的镜像观照 —— 正如当代学者所言,"丰子恺笔下的梧桐,是存在之轻与生命之重的辩证统一"。

文本中的对比手法亦被重新解读。"草色顶多成了赭色,根边总带点绿意" 与梧桐 "一朝化为乌有" 的对比,不仅是生命力强弱的对照,更指向消费社会中物质永恒性的虚幻。这种现代性批判在 2025 年的消费主义反思语境下,获得新的现实意义。有评论指出:"当我们在双十一抢购永不断货的商品时,丰子恺早已预言了这种虚假永恒的荒诞。"

二、哲学内涵的当代共鸣

2025 年的生态危机背景下,《梧桐树》的生命哲学获得新的阐释空间。文中 "无常的象征,莫大于此" 的喟叹,与当代气候危机形成跨时空对话。有环境伦理学研究者将梧桐落叶的意象,与亚马逊雨林的消失、北极冰川的消融相联系,指出丰子恺早在百年前就揭示了 "生态无常" 的本质。这种解读使文本超越文学范畴,成为环境哲学的经典案例。

在人工智能与元宇宙技术冲击的当下,《梧桐树》对 "形式占有" 的批判展现出前瞻性。作者指出 "自然是不能被占有的",这与数字时代 "数据殖民" 现象形成鲜明对照。有科技伦理学者评论:"当我们在虚拟世界占有数字资产时,丰子恺早已警示我们,真正的拥有需要心灵的感知。" 这种对技术异化的反思,使文本在 2025 年仍具现实批判性。

三、地域文化的新维度

对于河北邢台的读者而言,《梧桐树》的空间叙事具有特殊意义。文中 "隔着适当的距离" 的观察视角,与邢台古城 "天人合一" 的城市美学形成互文。当地学者将文本中的 "远观" 美学,与邢台郭守敬纪念馆的 "观星台" 建筑理念相联系,认为两者共同体现了中国传统 "仰观俯察" 的宇宙观。这种地域文化的关联性,使《梧桐树》在邢台的文化景观中获得新的阐释空间。

2025 年邢台 "光耀邢州・福满泉城" 新春灯会中,出现以《梧桐树》为主题的光影装置。该装置通过 AR 技术,将梧桐落叶的动态投影与古城墙相结合,使传统文本获得沉浸式现代演绎。这种 "老树发新枝" 的文化创新,体现了经典文本在当代公共空间中的生命力。

四、教育实践的创新应用

2025 年国家高等教育智慧教育平台开设的 "文学经典与现代性" 课程中,《梧桐树》被纳入 "生态文学" 模块。教师引导学生通过植物生长观测、数字人文分析等跨学科方法,重新解读文本。有学生在课程报告中写道:"当我们用 Python 分析 ' 绿' 字出现的频率时,发现其在夏季章节达到峰值,这种数据可视化让我们更直观感受到生命的勃发与消逝。"

在邢台的中小学教育中,《梧桐树》被改编为校本课程。学生通过种植梧桐、观察记录、创作绘本等实践活动,体验文本中的生命哲学。这种 "做中学" 的教育模式,使经典文本从静态阅读转化为动态生命体验,实现了丰子恺 "艺术即生活" 理念的当代实践。

五、国际传播的新路径

2025 年 "丰子恺儿童图画书奖" 第九届征奖活动中,《梧桐树》的意象被广泛运用。来自埃及的参赛者创作了《尼罗河畔的梧桐树》,将文本中的生命轮回与尼罗河泛滥周期相融合;巴西创作者则以热带雨林为背景,重构了 "落叶" 的生态隐喻。这种跨文化演绎,使《梧桐树》成为全球创作者对话的文化符号。

在国际学术领域,《梧桐树》的英译本《The Chinese Parasol Tree》进入比较文学研究视野。哈佛大学东亚系教授王德威在《现代中国文学中的自然书写》讲座中指出:"丰子恺的梧桐意象,为东方生态美学提供了不同于西方浪漫主义的阐释路径。" 这种学术关注,推动了中国文学经典的全球传播。

结语:经典的当代重生

2025 年的《梧桐树》赏析,不再局限于文学批评的传统框架,而是在生态危机、技术异化、文化全球化等多重语境下,展现出经典文本的再生能力。从数字人文分析到公共艺术装置,从环境伦理到教育实践,丰子恺的文字始终保持着与时代对话的活力。这种 "常读常新" 的生命力,正是经典文本超越时空的魅力所在。

上一篇:2025年什么季节种月季花

上一篇:2025年杜鹃花多少钱一盆