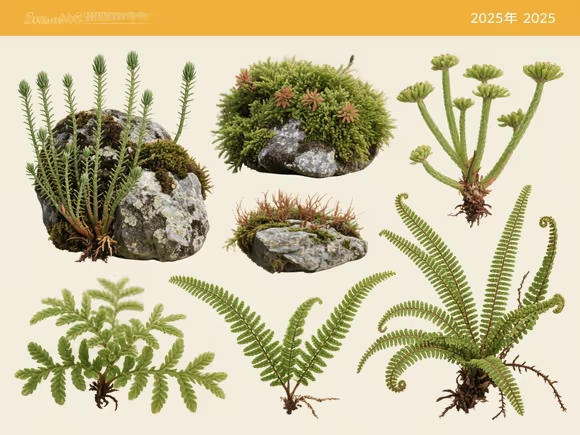

2025年石松类和蕨类植物

石松类和蕨类植物作为地球上最古老的维管植物类群之一,在 2025 年依然是生物多样性研究与保护的焦点。它们不仅是生态系统的重要组成部分,还在医药、工业和环境修复等领域展现出独特价值。以下从分类系统、保护现状、科研进展、生态影响及未来挑战五个方面展开分析:

一、分类系统与演化研究的突破

- 现代分子系统学的深化

基于 PPG I 系统(蕨类植物系统发育研究组分类系统),石松类和蕨类植物的分类体系在 2025 年进一步细化。例如,中国科学院华南植物园通过基因组学方法对中华刺蕨复合群的研究发现,传统形态分类方法可能低估了物种间的遗传分化,部分形态差异实为环境适应性而非独立物种。此外,辅酶 Q10 合成机制的研究揭示,石松类植物保留了被子植物祖先合成辅酶 Q10 的基因,而禾本科植物(如水稻)则因基因复制事件转向合成辅酶 Q9。

- 新物种发现与地理分布扩展

2025 年,中国科学家在深圳大鹏新区发现了两种蕨类新物种 —— 坝光水蕨(国家二级保护)和三指线蕨,其形态特征与近缘种存在显著差异,为研究水蕨属的系统演化提供了新素材。此前,江西九连山保护区发现多羽对囊蕨(中国新记录种),广西河池南丹发现腺毛贯众新种,云南金平发现金平耳蕨新种,这些发现进一步丰富了中国蕨类植物的多样性。

二、保护现状与挑战

- 濒危物种的生存危机

中国石松类和蕨类植物面临严峻威胁,43 种极危、68 种濒危、71 种易危。例如,蛇足石杉(国家二级保护)因药用价值遭过度采挖,桫椤科植物因生境破碎化导致适生区面积锐减,预计到 2050 年桫椤的适生区将减少 50% 以上。荷叶铁线蕨(国家一级保护)因全草入药被大规模采挖,野生种群仅存六个分布点,人工繁育后虽累计野外回归 8000 余株,但基因交流不足仍威胁其长期生存。

- 保护政策与措施的升级

2025 年,地方层面的保护规划持续推进。例如,广州市发布《野生植物保护规划(征求意见稿)》,提出对石松类和蕨类实施 “三区五片” 保护策略,强化自然保护地建设与迁地保护设施投入。深圳市兰科中心在广东发现 5 种蕨类新记录物种,并推动建立智慧监测系统,利用红外线热成像相机实时监控保护区域。此外,国际上针对树蕨(如印度 Chhattisgarh 邦的 Alsophila 属)的保护计划强调应对采矿活动的影响,通过划定保护区和社区共管缓解威胁。

三、科研前沿与技术应用

- 基因组学与合成生物学的突破

中国科学院分子植物卓越中心通过基因编辑技术,成功创制全球首个合成辅酶 Q10 的水稻新种质。研究发现,石松类和蕨类植物的辅酶 Q10 合成基因可通过编辑 5 个关键氨基酸位点,使水稻籽粒中辅酶 Q10 含量提升至 5 μg/g,为高营养作物培育提供了新思路。此外,对石松孢子粉的工业应用研究持续深化,其孢子粉作为铸造脱膜剂、闪光剂的传统用途在 2025 年进一步拓展至 3D 打印材料领域。

- 生态修复与环境指示作用

蕨类植物对重金属污染的修复能力在 2025 年得到验证。例如,蜈蚣草(Pteris vittata)可富集土壤中的砷,其羽片砷含量高达 1%,被广泛应用于矿区生态修复。石松类植物的孢子传播机制研究表明,其孢子可通过风力扩散至数公里外,为植被恢复提供天然种源。

四、气候变化的影响与适应

- 分布范围的收缩与迁移

气候变化对石松类和蕨类的威胁日益显著。2023 年的研究指出,温度升高和降水模式改变可能导致蕨类种群萎缩,部分物种需迁移至更高纬度或海拔以适应环境。例如,桫椤因喜湿润气候,其适生区正逐渐向云南、贵州等高海拔地区退缩。

- 进化适应机制的研究

清华大学与北京大学联合发布的 GCAM-China-v7 模型预测,到 2050 年,石松类植物可能通过调节气孔密度和根系结构增强耐旱性,而蕨类植物的配子体发育可能因温度升高受阻,导致繁殖成功率下降。此外,石松类植物的木栓质片层进化研究揭示,其在干旱环境下的水分运输效率提升机制,为培育抗旱作物提供了理论依据。

五、未来挑战与应对策略

- 保护与利用的平衡

尽管石松类和蕨类在药用、工业等领域具有经济价值,但过度开发仍威胁其生存。例如,石松孢子粉的年需求量超过千吨,野生采集导致资源枯竭,需加快人工繁育技术的推广。

- 国际合作与数据共享

全球范围内,石松类和蕨类的保护仍需加强国际协作。例如,美国 “长叶松保护计划(2025-2040)” 强调跨区域合作,而中国参与的《全球植物保护战略》已提前完成 75% 的目标,但在遗传资源数字化与跨境保护方面仍需深化。

- 技术创新与公众参与

2025 年,上海杨浦公园通过引入雾森系统打造蕨类花园,将科研成果转化为科普教育资源,提升公众保护意识。此外,基因编辑技术(如 CRISPR)在濒危物种拯救中的应用(如修复荷叶铁线蕨的抗旱基因)展现出潜力,但伦理与法规问题仍需解决。

结语

2025 年,石松类和蕨类植物的研究与保护呈现多学科融合、技术驱动的特点。从基因组学揭示进化奥秘,到合成生物学创制高营养作物;从地方保护规划的落地,到全球气候变化的应对,这些古老植物正以新的方式影响着人类社会。未来,需通过政策支持、技术创新与公众参与的协同,守护这一 “植物活化石” 的存续,为生态平衡与可持续发展提供支撑。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年金丝楠哪个品种好

上一篇:2025年栀子花室内好养吗