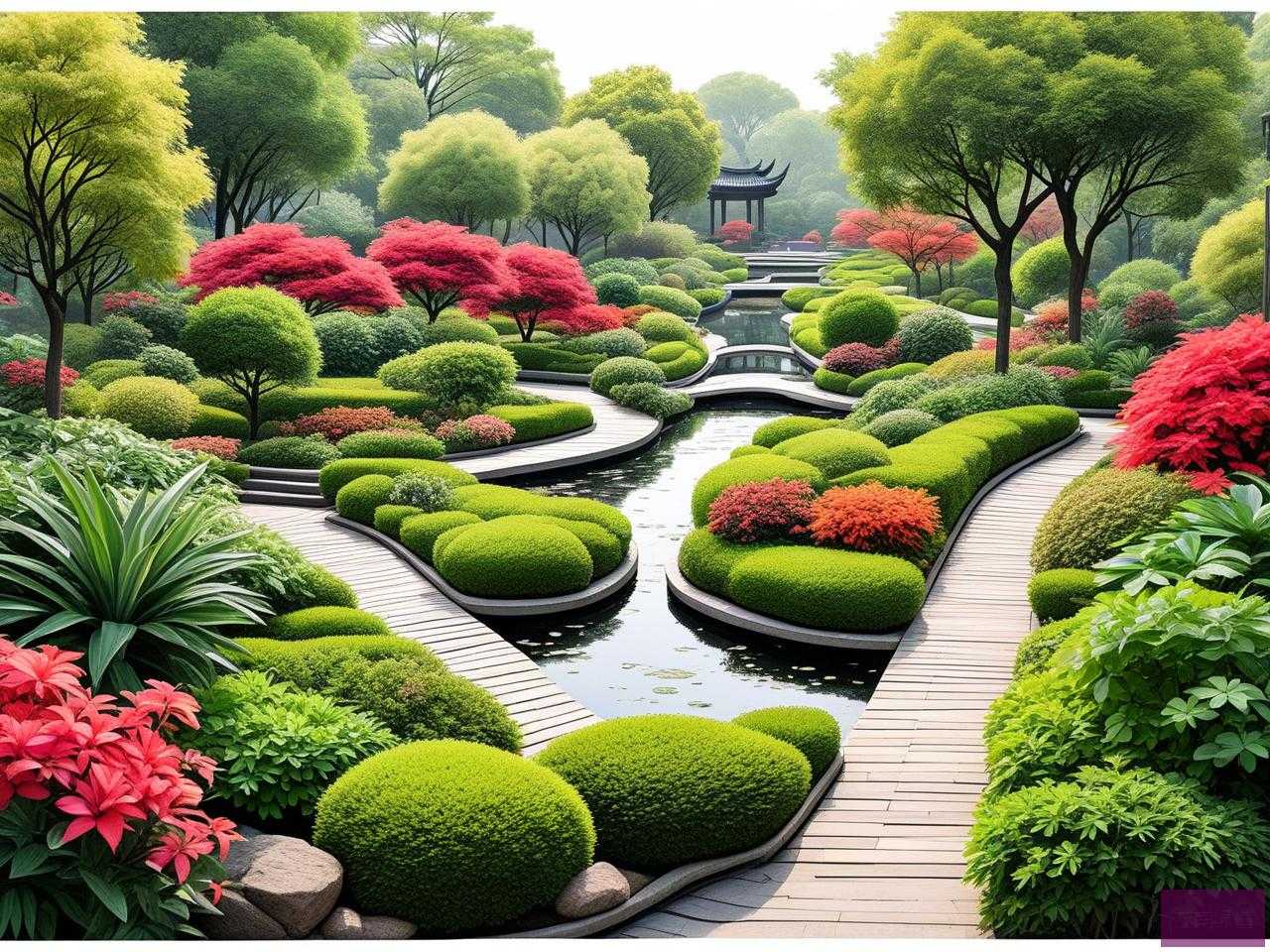

2025年园林植物配置形式

2025 年的园林植物配置形式将呈现生态优先、科技赋能与文化传承深度融合的趋势,尤其在广州等亚热带城市,本土植物应用、智慧化管理与生物多样性保护将成为核心方向。以下结合政策导向、技术创新与地域特色,从六大维度解析 2025 年园林植物配置的典型形式:

一、生态修复型配置:构建韧性植物群落

- 本土植物主导的近自然群落

以榕树、九里香、红锥等岭南乡土树种为基调,搭配耐水湿的水杉、落羽杉,形成 “乔 - 灌 - 草 - 藤” 多层次结构。例如,广州云萝植物园通过保留原生乔木、迁移灌木,新增 1000 余种植物(含国家一级保护植物 3 种),构建了兼具观赏与生态功能的混交林。

技术要点:采用 “截干蓄枝” 等岭南盆景技法,通过修剪促进植物自然形态与空间层次的形成。

- 海绵城市植物配置

针对广州多雨气候,推广耐涝植物如黄花鸢尾、马蔺,结合雨水花园、生态浮岛等设施。北京陶然亭公园的 “绿地按需实时灌溉系统” 通过物联网监测土壤湿度,实现精准补水,减少水资源浪费。

案例:南沙湿地通过定时放水、清除入侵植物,为候鸟打造栖息地,同时种植红树林净化水质。

二、智慧化管理:科技赋能精准养护

- 智能灌溉系统

结合土壤湿度传感器、气象数据与 AI 算法,实现 “按需灌溉”。广州华商职业学院在荔枝园应用的自动灌溉技术,通过重力式拖灌与移动喷灌装置,节水率达 50% 以上。

趋势:物联网技术将普及,如北京陶然亭公园的 “绿地按需实时灌溉系统” 已实现与天气预报联动。

- 生物监测与预警

安装红外相机、昆虫监测仪,实时追踪动植物动态。越秀区通过 “树地图” 数字化管理古树名木,近三年完成 117 万条绿化排查任务。

应用:海珠湿地设置生态浮排,吸引 191 种鸟类栖息,通过视频监控与数据分析优化植物配置。

三、立体绿化:拓展城市绿量

- 垂直绿化

采用爬山虎、紫藤等藤本植物,结合模块化种植箱,在建筑立面、桥体、围墙形成绿色屏障。长春通过五叶地锦、葡萄等植物,将老旧小区围墙转化为生态景观。

创新:广州麓湖 300 艺术社区项目将废弃仓库改造为艺术空间,通过无边界园林设计,使绿地与建筑融为一体。

- 屋顶花园

轻质基质与耐旱植物(如佛甲草、八宝景天)组合,打造多功能空间。北京红桥市场屋顶花园种植 40 余种植物,结合水景与艺术装置,成为城市 “第五立面” 的典范。

政策支持:《广州市绿地系统规划》提出 2025 年新增立体绿化 20 万平方米,推动屋顶绿化与社区活动结合。

四、文化景观:传统与现代的对话

- 岭南园林元素创新

融合 “榕荫”“果林” 等本土特色,如东莞可园的荔枝、龙眼种植,既具观赏价值又产果实。广州云萝植物园设置 “木棉道”“簕杜鹃世界”,通过植物标识牌与科普装置,传递花城文化。

技术:岭南盆景 “截干蓄枝” 技法应用于景观树造型,如榕树、福建茶的修剪。

- 城市记忆场景再现

保留历史名园植物群落,如中山纪念堂的白兰、木棉,结合新优品种(如 “广州” 系列矮牵牛),实现文化传承与创新。

五、生物多样性保护:人鸟共生的生态网络

- 水鸟生态廊道建设

连接湿地、河流,种植水生植物(如芦苇、香蒲),为候鸟提供栖息地。广州白云湖通过修复草滩鸟岛,吸引野鸭、苍鹭等 180 种鸟类。

数据:珠三角地区计划 2025 年建成 19 条水鸟生态廊道,广州已完成 902 亩湿地修复。

- 昆虫友好型设计

配置蜜源植物(如醉鱼草、无尽夏绣球),设置 “蚯蚓塔”“刺猬屋”。上海乡土生态科普示范基地通过本土植物招引 800 余种昆虫,提升生态系统稳定性。

六、可持续性实践:低维护与循环利用

- 有机废弃物资源化

利用修剪残枝制作堆肥,替代化学肥料。北京广阳谷城市森林通过 “落叶归根” 策略,减少人工干预,降低养护成本。

- 低碳材料应用

推广透水铺装、再生木材,减少碳排放。深圳地铁 2 号线屋顶花园采用轻质材料,结合光伏板发电,实现能源自给。

总结:2025 年广州园林植物配置的核心趋势

- 生态化:本土植物占比提升,耐涝、耐旱品种广泛应用,生物多样性保护成为硬性指标。

- 智慧化:物联网、AI 技术深度融入灌溉、监测与养护,实现精准管理。

- 立体化:垂直绿化与屋顶花园普及率提高,城市绿量向空间延伸。

- 文化化:传统园林技法与现代设计结合,打造 “花城” 新名片。

- 社区化:口袋公园、共建花园增多,市民参与度提升,绿地成为社交与教育载体。

这些趋势不仅回应了气候变化与城市化挑战,更通过植物配置将自然生态、人文历史与现代生活有机串联,塑造宜居、韧性、有温度的城市空间。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年浙江绿化苗木基地

上一篇:2025年白天开晚上合的花