2025年植物的种子的结构

截至 2025 年,植物种子的结构研究在传统生物学基础上,结合基因编辑、合成生物学、纳米技术及太空探索等领域的突破,呈现出多维度的创新与优化。以下从自然种子的结构革新、人工种子的设计突破、智能种子的技术融合以及太空种子的适应性进化四个方面展开分析:

一、自然种子的结构革新:基因编辑与调控机制的深化

- 种子大小与产量的分子调控

田志喜团队在 2024 年揭示了大豆种子大小的关键基因GmSW17,该基因通过调控细胞周期转换影响种子发育。通过 CRISPR/Cas9 技术敲除或过表达该基因,可显著改变粒宽和产量。类似地,日本团队发现水稻胚珠内的胼胝质沉积机制,通过调控营养物质输送,可人工干预种子大小,为高产育种提供新靶点。

- 营养成分的精准优化

中国科学院陈晓亚团队(2025 年)利用引导编辑技术,在水稻中改造Coq1 酶的氨基酸序列,成功将辅酶 Q9(C45)转化为主导合成辅酶 Q10(C50),使籽粒中辅酶 Q10 含量提升至 5 μg/g,同时保持产量不变。荷兰科学家通过编辑亚麻荠的F5H和FAD2基因,优化种子油成分,提升生物燃料适用性。

- 抗逆性增强的结构调整

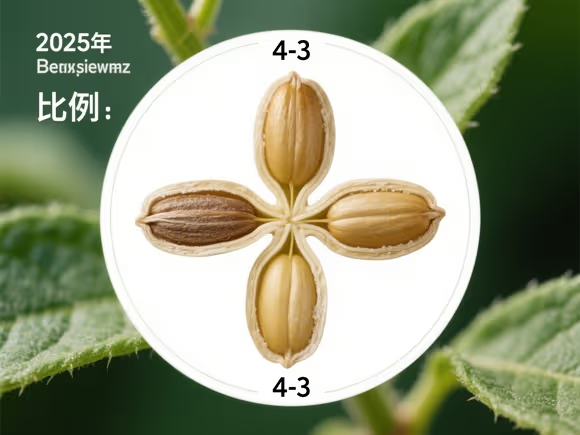

传统种子的种皮、胚乳和胚通过自然选择形成适应性结构。例如,沙漠植物种子的种皮含蜡质层,减少水分蒸发;耐盐碱作物的胚乳中积累脯氨酸等渗透调节物质。2025 年的研究进一步通过基因编辑强化这些特性,如过表达DREB 转录因子提升小麦的抗旱性。

二、人工种子的设计突破:从实验室到产业化

- 结构组成的标准化

人工种子由体细胞胚(或不定芽、腋芽等繁殖体)、人工胚乳(含营养物质和激素)和人工种皮(海藻酸钠或 Elvax-4260 等材料)构成。例如,胡萝卜体细胞胚经海藻酸钠包埋后,在田间发芽率可达 80%。2025 年,合成生物学技术进一步优化了人工胚乳的成分,如添加纳米级缓释肥料,延长养分供应周期。

- 功能化改造的创新

- 抗病防虫:人工种皮中嵌入苏云金芽孢杆菌(Bt)蛋白或RNA 干扰剂,在种子萌发时释放,抑制害虫侵袭。

- 环境响应:通过 pH 敏感材料(如聚乳酸)设计种皮,使种子在酸性土壤中快速吸水萌发,而在碱性环境中延缓,适应不同耕作条件。

- 产业化应用的拓展

人工种子已在兰花、草莓等经济作物中实现规模化生产。2025 年,中国启动 “人工种子产业化计划”,目标在 5 年内将人工种子的成本降低至天然种子的 1/3,并推广至水稻、玉米等主粮作物。

三、智能种子的技术融合:传感器与 AI 的嵌入

- 内置传感器的监测功能

智能种子通过纳米材料(如石墨烯)或生物芯片实现对环境参数的实时监测。例如,嵌入温湿度传感器的玉米种子,可在播种后通过无线信号传输土壤数据,指导灌溉。2025 年,国产新型视频高光谱与点云传感器的应用,进一步实现种子表型的三维动态分析,提升育种效率。

- AI 驱动的萌发调控

结合机器学习算法,智能种子可根据环境数据调整萌发策略。例如,干旱地区的种子通过 AI 分析土壤湿度,延迟萌发以避免幼苗死亡;盐碱地种子则启动耐盐基因表达程序。中国农业科学院研发的智能设计育种平台,通过整合基因组与环境大数据,预测种子在不同条件下的表现,缩短育种周期 290 倍。

- 生物 - 电子界面的突破

美国团队开发的植物 - 机器人界面(Plant-Robot Interface),将微电极植入种子胚轴,实时监测代谢活动,并通过电信号调控萌发速度。该技术在 2025 年进入田间试验阶段,预计可减少 30% 的水资源浪费。

四、太空种子的适应性进化:极端环境下的结构重塑

- 太空诱变的机制解析

太空环境(微重力、强辐射、高真空)通过诱发基因突变和表观遗传变化,重塑种子结构。例如,中国 “太空麦种”(实践十九号卫星搭载)经地面选育后,种皮增厚 15%,胚乳淀粉含量提升 20%,抗倒伏能力增强。2025 年,国际空间站的ALEPH-1 实验将澳大利亚 “复活草” 种子送往月球,测试其在极端温度波动下的萌发能力。

- 抗辐射设计的工程化

种子的天然抗辐射机制包括种皮中的类黄酮和酚类物质,以及基因组的冗余拷贝。2025 年,科学家通过基因编辑过表达DAM 基因,增强种皮的抗氧化能力;同时,利用CRISPR-Cas13 系统修复辐射导致的 RNA 损伤,使太空种子的存活率提升至 75%。

- 太空农业的产业化探索

中国在海南南繁基地建立太空种子繁育中心,2025 年实现 “太空水稻” 亩产突破 600 公斤。NASA 的月球花园计划则通过 3D 打印技术,将月球土壤转化为种植基质,并嵌入纳米传感器监测种子生长。

五、未来趋势:从单一结构到系统集成

- 多技术融合的 “超级种子”

2025 年的种子将整合基因编辑(提升抗逆性)、纳米材料(智能响应)、合成生物学(营养强化)和 AI(环境适配),形成生物 - 物理 - 数字的三元系统。例如,一种番茄种子可能同时具备 CRISPR 编辑的抗虫基因、纳米涂层的抗旱性,以及内置传感器的实时监测功能。

- 可持续农业的核心载体

种子结构的创新将推动农业向资源高效利用转型。例如,人工种子的工厂化生产可减少 30% 的土地占用;智能种子的精准萌发调控可节水 40%;太空种子的抗逆性则为盐碱地、干旱区的开发提供可能。

- 伦理与安全的挑战

基因编辑种子的生态风险、人工种子的生物安全、智能种子的数据隐私等问题,将成为 2025 年全球关注的焦点。各国正制定相关法规,如欧盟的《合成生物学安全指南》和中国的《生物育种技术管理办法》,以平衡创新与风险。

结语

2025 年的植物种子结构已超越传统生物学框架,成为多学科交叉的创新载体。从基因编辑到合成生物学,从纳米技术到 AI 驱动,种子的结构设计正以前所未有的速度重塑农业的未来。这些突破不仅关乎粮食安全,更将为人类在太空殖民、极端环境生存等领域提供关键支撑。然而,技术的伦理边界与可持续性仍需全球协作,以确保种子革命的普惠性与安全性。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年不怕冷的盆栽植物

上一篇:2025年送给女导师的礼物