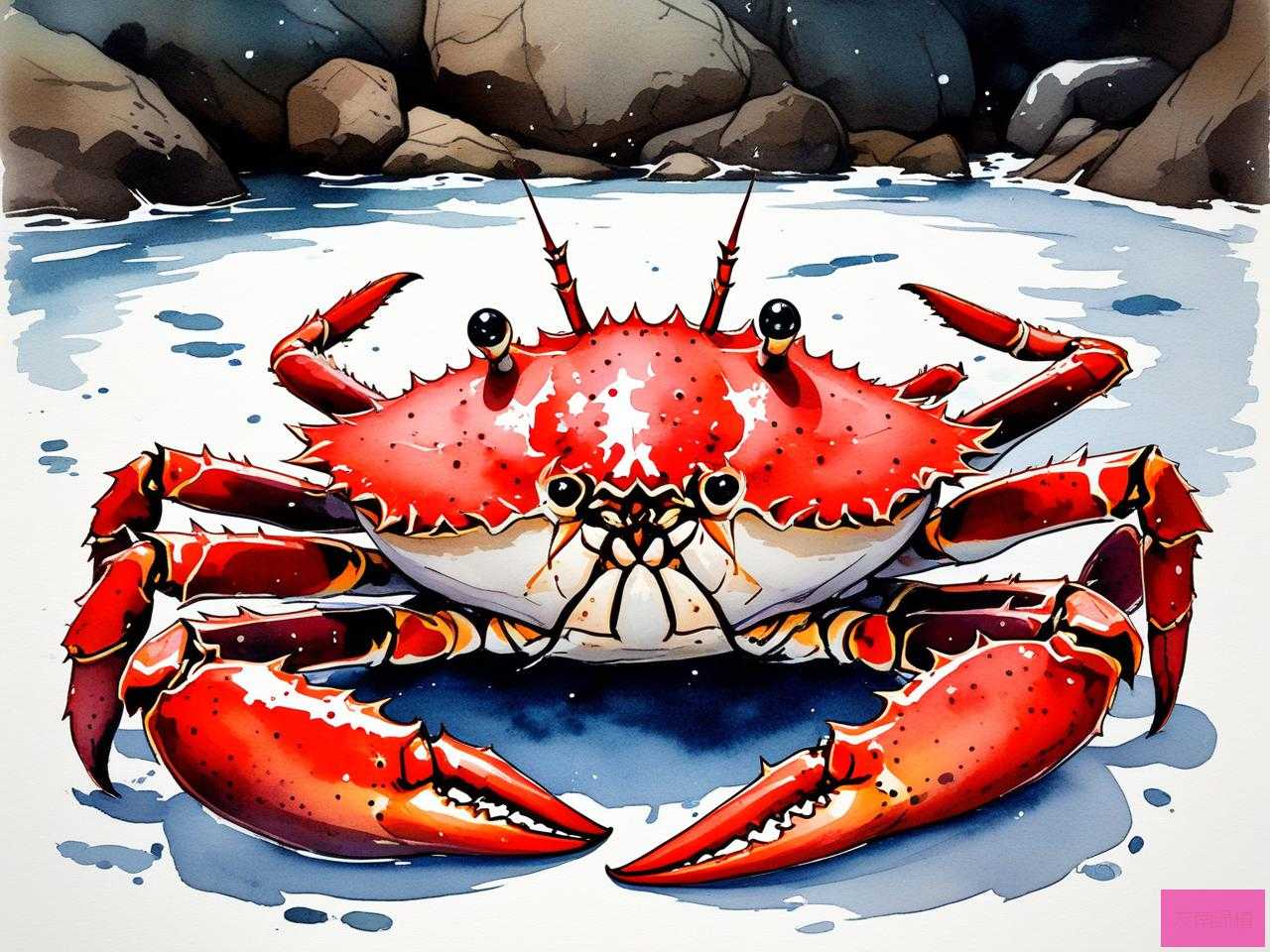

2025年帝王蟹的养殖方法

帝王蟹(如堪察加拟石蟹)属于冷水性深海甲壳类,对养殖环境要求苛刻,目前商业化养殖技术仍在探索阶段,以下结合现有研究及 2025 年可能的技术进展,提供养殖方法参考:

一、养殖环境搭建

- 水质条件

- 水温:严格控制在 2-8℃(最适 4-6℃),需配备冷水机或深海冷水循环系统(模拟深海低温环境)。

- 盐度:32-35‰(接近自然海域盐度),使用海盐调配或引入经过滤的天然海水。

- 溶解氧:≥6mg/L,通过增氧设备(如纳米气泡发生器)保持水体流动性。

- 水质监测:24 小时在线监测 pH(7.8-8.3)、氨氮(<0.1mg/L)、亚硝酸盐(<0.05mg/L),定期换水(每周 10%-20%)。

- 养殖设施

- 池塘 / 水槽:水泥池或玻璃钢水槽,深度 1.5-2 米,底部铺设砂石(5-10cm)并设置人工礁(如 PVC 管、岩石堆),提供栖息和蜕壳隐蔽场所(减少互残)。

- 光照:保持弱光环境(光照强度<200lux),避免直射光导致应激。

二、种苗选择与投放

- 种苗来源

- 野生苗:捕捞天然幼蟹(甲壳宽 3-5cm),需注意检疫(检测寄生虫、病原菌)。

- 人工繁育苗:选择正规育苗场培育的 F1 代苗种(近年部分科研机构已突破人工繁殖技术),要求附肢完整、活力强、体色鲜亮。

- 投放密度

- 幼蟹阶段(5-10g):10-15 只 /㎡;成蟹阶段(100g 以上):5-8 只 /㎡,根据水体净化能力调整,避免密度过高引发病害。

三、饲料与营养管理

- 饵料选择

- 天然饵料:新鲜贝类(如贻贝、牡蛎)、甲壳类(虾、小蟹)、杂鱼(切碎),占比 60%-70%(模拟自然食性)。

- 配合饲料:定制高蛋白配合饲料(蛋白质≥45%,脂肪 8%-10%),添加维生素(如 C、E)、矿物质及蜕壳促进剂(如甲壳素),减少饵料浪费和水质污染。

- 投喂策略

- 每日 1-2 次(傍晚为主,帝王蟹夜间活跃),投喂量为体重的 3%-5%,根据摄食情况调整(以 2 小时内吃完为宜)。

- 残饵及时清理,避免腐败变质影响水质。

四、生长与蜕壳管理

- 蜕壳周期

- 幼蟹阶段(1-6 个月):每 2-4 周蜕壳 1 次;成蟹阶段(6 个月以上):每 2-3 个月蜕壳 1 次。蜕壳前需增加钙源(如碳酸钙、贝壳粉)投喂,促进新壳硬化。

- 蜕壳期保护

- 蜕壳期间保持环境安静,避免水流剧烈波动;提供充足隐蔽物,降低同类残食风险。

五、疾病防控

- 常见病害

- 细菌性疾病:弧菌病(附肢溃烂、鳃部感染),定期使用聚维酮碘消毒水体,发病时投喂含氟苯尼考的药饵(需遵循休药期规定)。

- 真菌性疾病:水霉病(低温期易发),提高水温至 8-10℃并配合亚甲基蓝药浴。

- 寄生虫:蟹奴、纤毛虫,定期检查鳃部和附肢,使用硫酸铜 + 硫酸亚铁合剂(0.7ppm)泼洒。

- 预防措施

- 苗种消毒:投放前用 20ppm 高锰酸钾浸泡 5 分钟。

- 定期改底:使用过硫酸氢钾复合盐(1-2ppm)改善底质,减少有害物质积累。

六、商业化养殖关键技术(2025 年前沿方向)

- 循环水养殖系统(RAS)

- 采用高效脱氮、蛋白分离设备,实现 90% 以上水体循环利用,降低能耗和海水依赖(适合内陆地区)。

- 基因选育与人工繁殖

- 通过选育耐寒、快速生长品系,突破野生种苗限制;模拟深海繁殖环境(低温、高压力),诱导亲蟹产卵孵化(目前部分实验室已实现幼体培育至大眼幼体阶段)。

- 智能化监测

- 部署传感器网络实时监控水质、温度、摄食行为,结合 AI 算法优化投喂和环境调控,降低人工成本。

七、注意事项

- 政策许可

- 帝王蟹野生种群受《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)保护,养殖需办理《水生野生动物人工繁育许可证》,确保苗种来源合法。

- 市场与成本

- 养殖周期长(从幼蟹到商品蟹需 3-4 年),前期设备和技术投入高,需对接高端市场(鲜活或冻品),控制死亡率(目标<20%)以实现盈利。

总结

帝王蟹养殖目前仍处于试验和小规模试养阶段,核心难点在于低温环境控制、高效饵料研发及疾病防控。2025 年的技术突破可能集中在循环水系统优化、人工繁殖技术成熟及智能化管理,建议养殖户与科研机构合作,逐步探索本地化养殖模式,同时注重生态保护与可持续发展。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年红叶小檗批发价格

上一篇:2025年藤本月季四季开花