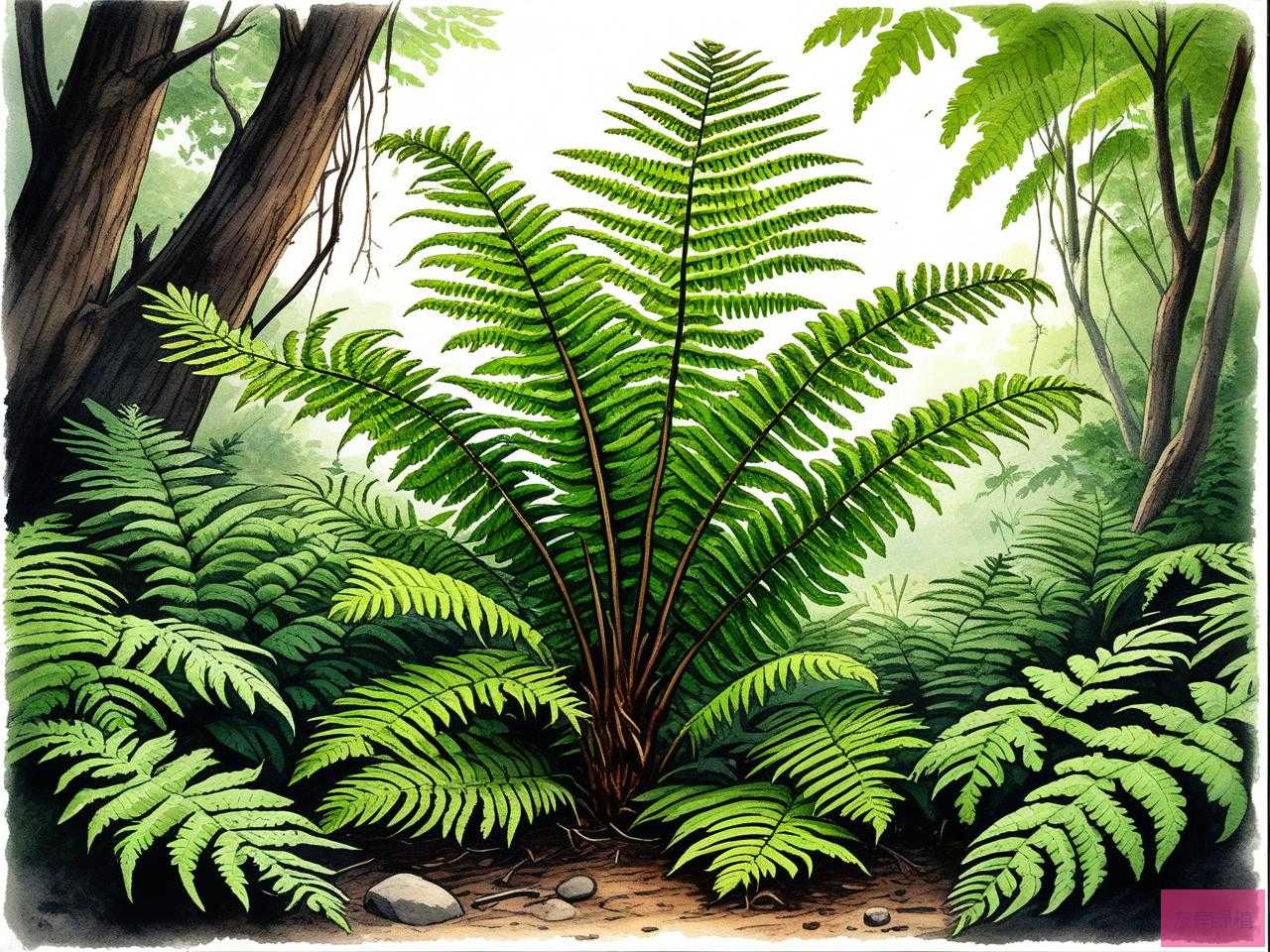

2025年蕨类植物形态特征

蕨类植物的形态特征在长期演化中呈现出高度的多样性与适应性,其基本结构包括根、茎、叶的分化以及孢子繁殖系统。2025 年的最新研究和发现进一步揭示了这一古老类群的形态复杂性与生态策略,以下结合最新进展进行综合分析:

一、基础形态特征的延续与细化

- 根与茎的结构

蕨类植物的根通常为须状不定根,深入土壤吸收水分和养分。茎多为根状茎,横向生长于地下或附生于树干,例如桫椤的直立茎干可高达 6 米,中空似笔筒,表面覆盖交织的不定根。2025 年的研究进一步发现,某些蕨类的根状茎表皮细胞具有特殊的加厚结构,增强了对干旱环境的适应性。

- 叶的形态多样性

蕨叶形态丰富,常见羽状复叶(如国达铁角蕨的三回羽状深裂叶)、掌状叶或扇形叶。新发现的腺毛贯众(2024 年)叶轴上密布腺毛,这种结构可能与其抗虫或保水功能相关。此外,幼叶的卷曲现象(拳卷叶)被证实是一种保护机制,可减少机械损伤和水分蒸发,尤其在干旱环境中更为显著。

- 孢子繁殖系统

孢子囊群通常生于叶片背面或边缘,例如桫椤的孢子囊群靠近中脉,具球形膜质囊群盖。2025 年对工蕨属化石的研究显示,早期蕨类的孢子囊总容纳空间(TSA)差异显著,如包阳工蕨的 TSA 仅为 4.3–16.8 mm³,而澳大利亚工蕨可达 133.8–211.1 mm³,反映了不同生活史策略下的繁殖投入差异。

二、2024-2025 年新物种与形态特征的发现

- 国达铁角蕨(Asplenium guodae)

2024 年在广东丹霞山发现的新种,其形态特征为植株矮小(成年个体不足 50 株),叶片呈披针形,孢子囊群沿侧脉排列,与近缘种圆齿铁角蕨的区别在于羽片基部无明显耳状突起。

- 多羽对囊蕨(Deparia confluens)

2024 年在江西九连山发现的中国新记录种,其侧生分离羽片多达 15–30 对,裂片小脉二叉或单一,与国产钝羽假蹄盖蕨的区别在于叶片厚草质和羽片排列方式。

- 包阳工蕨(Zosterophyllum baoyangense)

2025 年报道的化石新种,株高仅 45 mm,孢子囊穗长 5.8–10.8 mm,是迄今发现的最小工蕨属植物。其 “迷你” 形态表明早期蕨类可能通过缩短生命周期适应动荡环境。

三、分子系统学对形态分类的影响

- 鳞毛蕨科的分类修订

2024 年基于叶绿体基因组的研究将鳞毛蕨科划分为 7 个亚科和 24 个属,新增肋毛蕨亚科(Ctenitoideae)等 4 个亚科,并提出叶轴鳞片形态、孢子囊群盖结构等新分类特征。

- 瓶尔小草科的系统发育

2025 年的研究通过多基因分析重建了瓶尔小草科的系统关系,支持穗状阴地蕨属(Sahashia)独立,并发现带状瓶尔小草属(Ophioderma)存在隐性分化,其形态差异可能与生态位分化相关。

四、生态适应与形态演化

- 叶片卷曲的生存策略

2025 年的研究指出,蕨类幼叶的卷曲程度与环境湿度密切相关:在干旱条件下,卷曲持续时间更长以减少水分散失;而在湿润环境中,叶片展开更快以加速光合作用。

- 极端环境下的形态特化

附生蕨类(如石韦属)的叶片通常具厚角质层和鳞片,以适应树皮表面的干燥环境;而水生蕨类(如水韭)的叶则退化为丝状,增强对水流的适应性。

五、保护与应用价值

- 濒危物种的形态识别

桫椤等珍稀蕨类的茎干形态(如中空结构、叶柄基部鳞片特征)是其保护监测的重要依据。2025 年的研究建议将国达铁角蕨等极小种群的形态数据纳入保护数据库。

- 园艺与药用形态筛选

具有独特叶形(如鹿角蕨的二叉分枝叶)或孢子囊群排列(如鸟巢蕨的环状囊群)的蕨类被广泛用于观赏;而石松的孢子因含油脂成分,在工业上用作脱模剂。

总结

2025 年的研究进一步深化了对蕨类植物形态特征的理解,从化石类群的生活史策略到现存物种的生态适应,形态多样性始终是蕨类植物演化与分类的核心。未来,结合分子数据与形态学的综合研究将继续揭示蕨类植物的演化奥秘,为生物多样性保护与资源利用提供科学依据。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年什么植被吸收甲醛

上一篇:2025年重茬西瓜种植技术